4인가구 ‘기준 중위소득’ 6.4% 올렸지만…“빈곤 해결엔 역부족”

생계급여 등 정부 추진 ‘복지기준선’ 1인가구 239만원·4인가구 609만원

정부, “역대 최고 인상했다”지만 세수부족 이유 들며 인상률 낮춰

역대 최고 증가

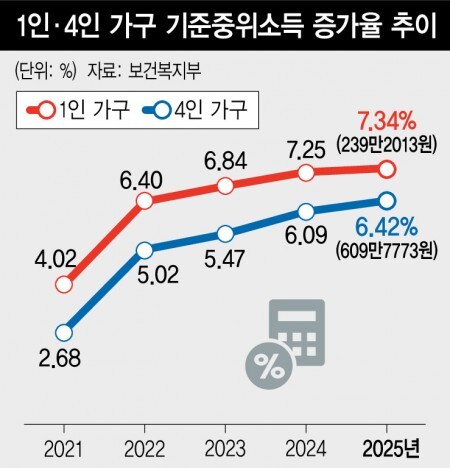

보건복지부는 25일 중앙생활보장위원회(중생보위)를 열어 내년도 기준 중위소득을 1인 가구 기준 올해(222만8445원)보다 7.34% 증가한 239만2013원으로 결정했다. 4인 가구 기준으론 6.42% 늘어난 609만7773원이다. 조규홍 복지부 장관은 이날 브리핑에서 “두텁고 촘촘한 약자 복지를 위해 3년 연속 역대 최대 수준으로 (기준 중위소득을) 인상했다”고 밝혔다.

중위소득은 모든 국민을 한 줄로 세울 때 정중앙인 사람(중위값)의 소득이다. 정부는 통계청의 가계금융복지조사로 산출한 중위소득 증가율(기본증가율)과 실제 중위소득과 격차를 줄이기 위한 추가증가율 등을 고려해 중생보위 심의·의결을 통해 해마다 기준 중위소득을 정한다. 이는 13개 부처 74개 사업 선정 기준으로 쓰여, ‘복지 기준선’이 된다.

이에 따라 생계급여 등 복지 대상과 지원금도 정해졌다. 우선 생계급여(기준 중위소득의 32%)의 경우 1인 가구는 소득 인정액(소득·재산을 소득으로 환산한 값)이 76만5444원 이하일 때 받게 된다. 소득과 재산이 없다면 최대 76만5444원까지 받는 식이다. 아울러 부양의무자(1촌 직계혈족과 그 배우자) 기준이 현재 ‘연 소득 1억원 또는 일반재산 9억원 초과’에서 ‘연 소득 1억3천만원 또는 일반재산 12억원 초과’로 완화된다. 복지부는 이번 변화로 7만1천여명이 생계급여를 새로 받을 것으로 예상했다.

의료급여 수급자(기준 중위소득 40%)는 내년부터 정해진 금액이 아니라, 일정 비율로 본인 부담금을 낸다. 지금은 의료급여 1종 수급자가 외래진료 시 동네의원 1천원, 상급종합병원은 2천원을 내지만, 내년부턴 의원은 4%, 상급종합병원은 8%씩 부담한다. 이밖에 전월세나 집 보수비를 지원하는 주거급여는 기준 중위소득의 48%(1인 가구 114만8166원), 입학금·수업료·교과서비를 지원하는 교육급여는 기준 중위소득의 50%(1인 가구 119만6007원) 이하가 대상이다.

생계급여 기준은 제자리

역대 최대 증가에도 시민단체는 또다시 원칙이 지켜지지 않았다고 지적했다. 기준 중위소득은 최근 3년치 중위소득 평균 증가율인 ‘기본증가율’에 실제 중위소득과 격차를 줄이기 위해 ‘추가증가율’을 반영해 정한다. 올해는 기본증가율 6.29%, 추가증가율 3.55%여서, 산정 방식대로라면 증가율은 약 10%에 이른다.

그러나 정부는 세수 부족 등을 이유로 기본증가율을 2.77%로 낮췄다. 한 중생보위 위원은 “(중생보위 산하) 소위원회 회의에서 전문가들은 대부분 원칙대로 10% 인상에 동의했다”며 “기획재정부 등 정부 쪽이 세수 부족을 이유로 5%대 인상을 주장해 6.42% 오르는 데 그쳤다”고 전했다.

이에 대해 윤홍식 인하대 교수(사회복지학)는 “2015년 (추가증가율 도입 등) 기준 중위소득 산출 방식을 바꾼 건 실제 중위소득과의 괴리가 벌어지는 문제를 해결하기 위해서였다. 이번 결정은 산출 개정 취지에 반한다”고 지적했다. 참여연대도 논평을 내어 “올해도 재정당국의 보수적 입장으로 산식값보다 낮은 수준으로 기준 중위소득을 결정하는 등 산출 원칙조차 지켜지지 않았다”고 비판했다.

아울러 생계급여 선정 기준 32%도 개선하지 않았다. 정부는 지난해 ‘현 정부 임기 내 35%로 인상’하겠다고 약속했다. 전은경 참여연대 사회인권팀장은 “현재 세수 부족을 이유로 올리지 못하는 상황에서 앞으로 3%포인트를 추가로 올리기는 어려울 것”이라고 짚었다.

출처 : 한겨레신문 임재희 기자, 손지민 기자, 천호성 기자