복지뉴스

복지 사각 ‘아파트 위기가구’를 찾아라

동사협

0

332

2023.10.30 09:27

[한국언론진흥재단 지원 기획 (1) 실태와 정책 현주소]

소장 55% “장기연체자・홀몸어르신 등 위기가구 실존”

저소득층 초점 복지정책에 일반 아파트 관리 사각지대

전문가 “지자체가 재량 갖고 지원 방안 마련해야” 지적

최근 정부가 복지 사각지대 발굴・지원체계 개선대책에 이어 고독사 예방 기본계획을 내놓았다. 주로 다가구・다세대 주택과 고시원 등 주거 취약계층 중심이다. 그렇다면 아파트에는 위기가구가 없고 입주민의 고독사가 발생하지 않을까. 우리나라 전체 가구의 52.4%가 거주하는 아파트에 대해서는 ‘입주자대표회의를 활용한다’는 계획 외에는 언급이 없다는 점이 문제다.

소홀하게 취급하기 쉬운 아파트 단지 내 생활고로 인한 사망과 고독사 사례를 통해 아파트가 복지 사각지대에 놓이는 현실을 보도한다. 또 현행 사회복지 제도와 해외사례, 국내 전문가의 분석을 통해 아파트 위기가구를 발굴하는 방안을 찾아본다.

소홀하게 취급하기 쉬운 아파트 단지 내 생활고로 인한 사망과 고독사 사례를 통해 아파트가 복지 사각지대에 놓이는 현실을 보도한다. 또 현행 사회복지 제도와 해외사례, 국내 전문가의 분석을 통해 아파트 위기가구를 발굴하는 방안을 찾아본다.

“아파트 시세가 주변 다른 단지보다 높아 이곳에는 위기가구가 없을걸요?”

“분양 아파트라 입주민들이 경제적으로 여유 있어 괜찮을 거예요.”

“우리 단지에도 위기가구가 있는 것 같습니다.”

‘아파트에 위기가구가 있다고 생각하느냐’는 질문에 관리사무소장들의 답변이 다소 엇갈렸다. 위기가구란 저소득, 가족관계의 붕괴, 실직, 건강 악화, 사회적 고립, 자연재해 등 다양한 요인으로 갑작스럽게 경제적 어려움에 빠진 가구를 말한다.

분양 아파트에 사는 입주민이라면 위기가구는 아닐 것이란 믿음이 우리 사회에 번져 있다. 아파트에는 정말 위기가구가 없을까. 위기가구는 집값이 더 낮은 동네의 일일까. 현실은 ‘그렇지 않다’고 말한다.

10월 16일 광주 북구 모 아파트에서 생활고에 시달리던 모녀가 사망했다. 모녀는 가족의 채무로 경제적 어려움을 호소하는 유서를 남겼다. 이들은 기초생활수급 대상이 아니었지만 2019년 사망한 부친(남편)이 남긴 빚을 갚던 중이었다. 경찰은 “동사무소 등에서 상속포기 절차를 제대로 안내해 줬다면 극단적 선택을 막을 수도 있었을 것”이라고 말했다.

올 추석 연휴 9월 28일 서울 강동구 모 아파트에서 명문대 출신의 수학강사인 40대 남성이 숨진 채 발견됐다. 악취를 호소하던 입주민들의 민원으로 50여 일 만에야 확인됐다. 우편함에는 3개월 치 관리비 및 카드사·국민건강보험공단 등 고지서가 쌓여 있었다.

생활고가 거의 없을 것이라고 여겨졌던 아파트에도 도움의 손길이 부족하면 큰 문제가 생길 수 있다. 아파트에서 위기가구를 발굴하지 못한 안타까운 사례가 지속적으로 발생하고 있다.

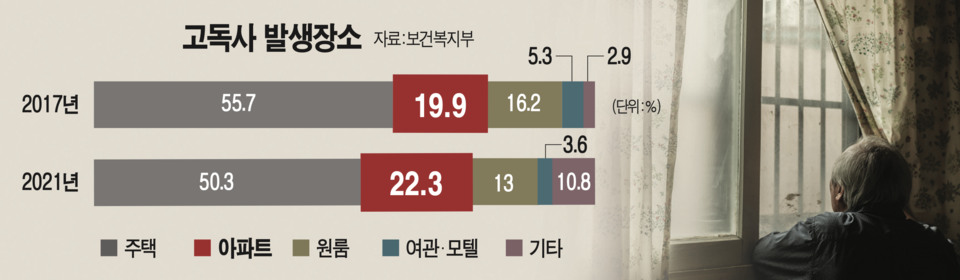

지난해 말 보건복지부는 홀로 방치된 채 사망하는 고독사 통계를 처음으로 발표했다. 2021년 고독사는 3378명으로 국내 전체 사망자 31만7680명의 1%가 넘는다. 100명 중 1명은 홀로 죽음을 맞이한 셈이다. 2017년에는 2412명이었다. 이후 5년간 40% 늘어 연평균 8.8%씩 증가하는 추세를 보였다. 5년간 전체 고독사 수는 1만5066명에 이른다.

2021년 고독사 사망자가 발견된 장소는 주택(1699건)이 가장 많았고 다음이 아파트(752건)였다. 아파트에서 고독사가 의외로 많았다. 이어 원룸(439건), 기숙사·컨테이너·폐가(186건), 여관·모텔(132건), 오피스텔(101건), 고시원(78건) 순이었다.

아파트에서 입주민들의 안전과 재산을 보호하기 위해 일하는 소장들은 위기가구에 대해 어떻게 생각하고 있을까. 본지가 주택관리사 101명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 55명(55%)이 “단지 내 위기가구가 있다”고 응답했다. 이들은 “공동주택 내 단절된 생활로 사회인과 어울리지 못하는 사람이나 지적장애인이 살고 있다”, “몸이 불편한 홀몸 어르신이 거주한다”, “관리비 장기 연체 세대가 있다”고 말한다.

아파트에서 근무하며 위기가구를 발굴한 경험이 있다는 답변은 34명(34%). 소장 3명 중 1명꼴이다. 발굴 계기는 관리비 미납 기록(23명), 입주민의 제보(19명), 관심 세대(9명), 쌓인 우편물(4명) 등이었다.

실제로 20년 경력의 대구 A소장은 2018년 당시 근무하던 아파트에서 처음으로 고독사 현장을 마주했다. A소장은 “다른 입주민들이 악취를 호소하는 민원을 낸 적이 있었다”면서 “입주자카드를 보고 가족들에게 알린 뒤 경찰과 119 입회하에 문을 따고 들어갔었다”고 회고했다. 그는 “세대에서 홀로 지내다 세상을 뜬 것을 보고 한동안 마음이 좋지 않았다”고 말했다. 경남 창원시 B소장은 “한 입주민의 자녀들이 ‘연락이 안 된다’며 관리사무소로 찾아와 함께 세대로 들어간 적이 두 번 있었다”고 안타까워했다.

일반 아파트가 위기가구 관리의 사각지대가 됐다는 지적이 나온다. 아파트 고독사 사례가 끊이지 않는 가운데 저소득층에 초점을 맞춘 복지정책만 나오는 상황과 무관하지 않다. 지자체의 일반 아파트에 대한 지원은 찾아보기 어렵다. 다가구주택, 원룸, 고시원 및 공공임대아파트 등 취약계층이 다수 거주하는 주거지만 대상으로 하기 일쑤다.

유재언 가천대 사회복지학과 교수는 “아파트는 구조가 관계 단절형이고 전출입이 잦은 탓에 사회적으로 고립된 입주민의 건강 악화 등 상황에 따라 고독사로 이어질 가능성이 크다”고 진단했다. 그는 “일반 아파트 입주민 중 도움이 필요한 사람이 있어도 자산 기준을 충족하지 못해 현재 취약계층발굴시스템을 통해 지원받기 어렵다”면서 “이들에 대해 지자체별로 재량껏 지원 방안을 마련해야 한다”고 지적했다.

출처 : 한국아파트신문(http://www.hapt.co.kr)

“분양 아파트라 입주민들이 경제적으로 여유 있어 괜찮을 거예요.”

“우리 단지에도 위기가구가 있는 것 같습니다.”

‘아파트에 위기가구가 있다고 생각하느냐’는 질문에 관리사무소장들의 답변이 다소 엇갈렸다. 위기가구란 저소득, 가족관계의 붕괴, 실직, 건강 악화, 사회적 고립, 자연재해 등 다양한 요인으로 갑작스럽게 경제적 어려움에 빠진 가구를 말한다.

분양 아파트에 사는 입주민이라면 위기가구는 아닐 것이란 믿음이 우리 사회에 번져 있다. 아파트에는 정말 위기가구가 없을까. 위기가구는 집값이 더 낮은 동네의 일일까. 현실은 ‘그렇지 않다’고 말한다.

10월 16일 광주 북구 모 아파트에서 생활고에 시달리던 모녀가 사망했다. 모녀는 가족의 채무로 경제적 어려움을 호소하는 유서를 남겼다. 이들은 기초생활수급 대상이 아니었지만 2019년 사망한 부친(남편)이 남긴 빚을 갚던 중이었다. 경찰은 “동사무소 등에서 상속포기 절차를 제대로 안내해 줬다면 극단적 선택을 막을 수도 있었을 것”이라고 말했다.

올 추석 연휴 9월 28일 서울 강동구 모 아파트에서 명문대 출신의 수학강사인 40대 남성이 숨진 채 발견됐다. 악취를 호소하던 입주민들의 민원으로 50여 일 만에야 확인됐다. 우편함에는 3개월 치 관리비 및 카드사·국민건강보험공단 등 고지서가 쌓여 있었다.

생활고가 거의 없을 것이라고 여겨졌던 아파트에도 도움의 손길이 부족하면 큰 문제가 생길 수 있다. 아파트에서 위기가구를 발굴하지 못한 안타까운 사례가 지속적으로 발생하고 있다.

2021년 고독사 사망자가 발견된 장소는 주택(1699건)이 가장 많았고 다음이 아파트(752건)였다. 아파트에서 고독사가 의외로 많았다. 이어 원룸(439건), 기숙사·컨테이너·폐가(186건), 여관·모텔(132건), 오피스텔(101건), 고시원(78건) 순이었다.

아파트에서 입주민들의 안전과 재산을 보호하기 위해 일하는 소장들은 위기가구에 대해 어떻게 생각하고 있을까. 본지가 주택관리사 101명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 55명(55%)이 “단지 내 위기가구가 있다”고 응답했다. 이들은 “공동주택 내 단절된 생활로 사회인과 어울리지 못하는 사람이나 지적장애인이 살고 있다”, “몸이 불편한 홀몸 어르신이 거주한다”, “관리비 장기 연체 세대가 있다”고 말한다.

아파트에서 근무하며 위기가구를 발굴한 경험이 있다는 답변은 34명(34%). 소장 3명 중 1명꼴이다. 발굴 계기는 관리비 미납 기록(23명), 입주민의 제보(19명), 관심 세대(9명), 쌓인 우편물(4명) 등이었다.

실제로 20년 경력의 대구 A소장은 2018년 당시 근무하던 아파트에서 처음으로 고독사 현장을 마주했다. A소장은 “다른 입주민들이 악취를 호소하는 민원을 낸 적이 있었다”면서 “입주자카드를 보고 가족들에게 알린 뒤 경찰과 119 입회하에 문을 따고 들어갔었다”고 회고했다. 그는 “세대에서 홀로 지내다 세상을 뜬 것을 보고 한동안 마음이 좋지 않았다”고 말했다. 경남 창원시 B소장은 “한 입주민의 자녀들이 ‘연락이 안 된다’며 관리사무소로 찾아와 함께 세대로 들어간 적이 두 번 있었다”고 안타까워했다.

일반 아파트가 위기가구 관리의 사각지대가 됐다는 지적이 나온다. 아파트 고독사 사례가 끊이지 않는 가운데 저소득층에 초점을 맞춘 복지정책만 나오는 상황과 무관하지 않다. 지자체의 일반 아파트에 대한 지원은 찾아보기 어렵다. 다가구주택, 원룸, 고시원 및 공공임대아파트 등 취약계층이 다수 거주하는 주거지만 대상으로 하기 일쑤다.

유재언 가천대 사회복지학과 교수는 “아파트는 구조가 관계 단절형이고 전출입이 잦은 탓에 사회적으로 고립된 입주민의 건강 악화 등 상황에 따라 고독사로 이어질 가능성이 크다”고 진단했다. 그는 “일반 아파트 입주민 중 도움이 필요한 사람이 있어도 자산 기준을 충족하지 못해 현재 취약계층발굴시스템을 통해 지원받기 어렵다”면서 “이들에 대해 지자체별로 재량껏 지원 방안을 마련해야 한다”고 지적했다.

출처 : 한국아파트신문(http://www.hapt.co.kr)