복지뉴스

상반기에만 11명이 조용히 숨졌다…‘현장’ 빠진 위기가구 대책

동사협

0

1,638

2022.10.18 09:21

"좋은 이웃을 둬서 자기는 복이 많은 사람이라고 얘기하곤 했어요."

이웃 주민들은 40대 김 모 씨의 해사한 얼굴을 기억하고 있습니다. 먼 타지에서 온 김 씨가 경기도 광주의 조용한 마을에 자리를 잡은 건 지난해 가을.

낯선 이웃에게도 밝은 미소로 담소를 나눌 만큼 붙임성이 좋았던 김 씨. 이웃 주민들 역시 홀로 사는 김 씨를 살뜰히 챙겼습니다.

■뒤늦은 발견…생활고 흔적 고스란히

하루는 아랫집 아주머니가 찰밥을 나눠주러 김 씨 집 문을 두드렸지만, 응답이 없었습니다.

김 씨가 오랫동안 집 밖으로 나오지 않자 이상하게 여긴 이웃이 신고했고, 김 씨는 집 안에서 숨진 채 발견됐습니다.

집 우편함에는 여전히 각종 고지서가 겹겹이 포개져 있었습니다. 그간의 어려웠던 사정을 짐작게 합니다.

수개월째 밀린 전기요금과 건강보험료, 금융기관의 빚 독촉까지. 체납은 또 다른 체납을 불러오고, 생활은 하나 둘 헝클어졌습니다.

여러 번의 경고 끝에, 끝내 끊겨버린 전기. 집도 김 씨도 서서히 어둠에 잠겨갔습니다.

김 씨를 구조해줄 사회안전망은 어디에 있었던 것일까요?

■위기신호 있었는데 위기가구 발굴 늦은 이유는?

정부가 몰랐던 건 아닙니다. 김 씨에게 발생된 위기 신호는 정부의 복지 사각지대 발굴 시스템에 '정상적으로' 수집되고 있었습니다.

그러나 정부가 김 씨를 위기가구로 판단하는 데까지는 상당한 시간이 걸렸습니다.

전기요금이 석 달 이상 밀려 전기가 끊기고, 건보료가 9개월 째 체납되고, 1,000만 원에 달하는 금융연체 정보까지 확인됐을 때 정부는 김 씨를 위기가구로 발굴했습니다.

그러나 그땐 이미 늦었습니다. 지자체가 김 씨에 대한 현장 조사를 준비하기 딱 하루 전에 김 씨는 숨진 채 발견됐던 겁니다.

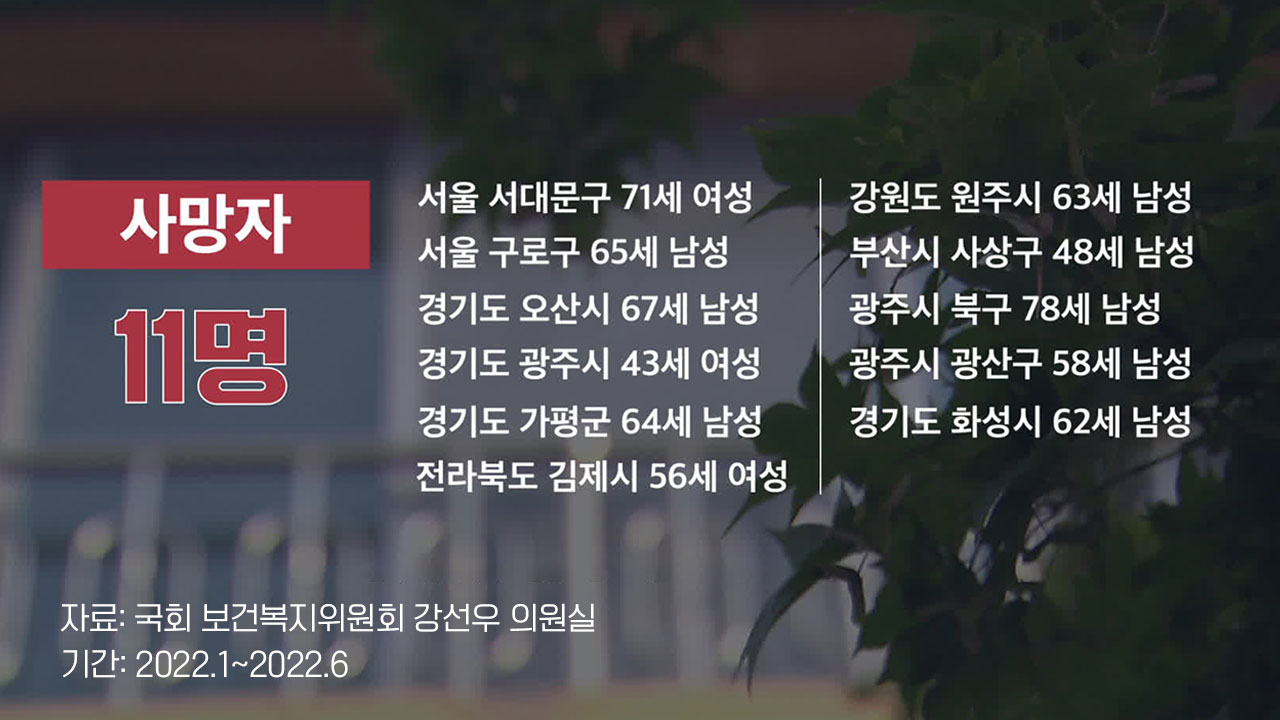

■올해 상반기에만 '위기가구' 11명 사망…반복되는 비극

김 씨처럼 복지 사각지대로 발굴되고도 제때 지원을 받지 못하고 사망한 사람이 올해 상반기에만 11명이 있었던 것으로 확인됐습니다.

지난 8월 투병과 생활고로 숨진 수원 세 모녀와 비슷한 처지에 놓여 있는 사람들이 우리 사회 곳곳에 있었던 겁니다.

이들은 죽음을 맞이할 때까지 정부의 돌봄도 관심도 받지 못한 채 조용히 숨지고 잊혀졌습니다.

2014년 송파 세 모녀 사건이 발생하고 8년이 지난 지금, 왜 비극은 아직도 반복되고 있을까요?

정부가 그토록 철저히 정보를 모으고, 위기가구를 발굴해도 왜 사각지대는 여전한 것일까요?

■'연락두절'이라는 또 하나의 사각지대

정부의 위기가구 분류 기준과 절차를 들여다봤습니다.

공과금 체납은 3개월 이상이어야 하고, 금융연체는 100만 원 이상 1,000만 원 미만이어야 합니다. 이런 위기변수가 2가지 이상 중첩돼야 한다는 것도 조건입니다.

이렇게 발굴된 가구 가운데 소재가 불명확하거나 연락이 되지 않으면 '연락두절'이라는 이유로 지원 대상에서 배제시킵니다. 어쩌면 더 큰 위기에 빠져 있을지도 모르는 이들이 완전히 관리 바깥으로 밀려나는 겁니다.

■ '현장'이 빠진 복지 사각지대 발굴 대책

정부는 수원 세 모녀 사건 이후 대책 마련에 나섰습니다. 우선, 지금까지는 단전과 단수 등 34가지의 위기정보를 수집해오던 것을 앞으로 39가지로 늘리기로 했습니다.

암 진단을 받았던 수원 세 모녀의 어머니와 같이, 중증질환과 관련된 정보 등을 추가로 입수하면 숨은 위기가구 발굴이 가능해질 것으로 내다보고 있습니다.

하지만 정보를 늘리는 것만으로는 현장에서 벌어지는 저마다의 상황을 파악하는 데 한계가 있을 수밖에 없습니다.

복지 사각지대 비극이 발생할 때마다 '선제적 지원'을 강조해 온 정부. '찾아가는 복지'라는 이 정직한 해법이 언제쯤 우리 사회 위기가구에게 가닿을 수 있을까요?

출처 - https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5579168&ref=A

이지은 기자written@kbs.co.kr