휠체어로 떠나는 여행 : 미국과 한국, 배리어프리(barrier-free)의 현실과 가능성

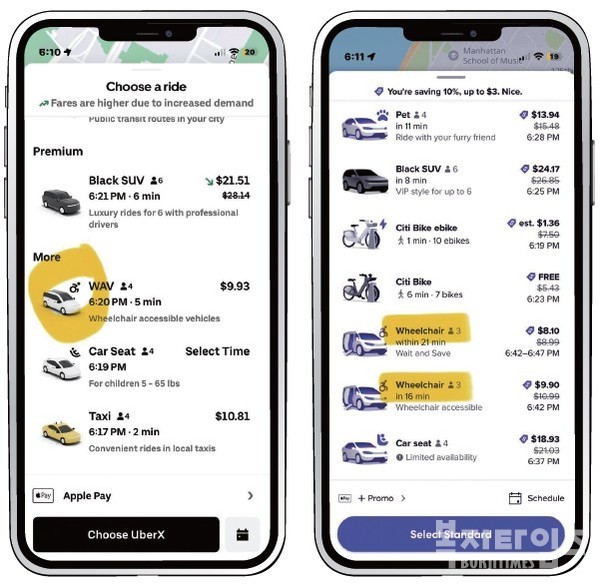

스마트폰 화면에 나타난 우버 앱의 ‘휠체어 이용 가능(WAV - Wheelchair Accessible Vehicle)’ 옵션을 보며, 장애인의 이동권에 대해 생각해본다. 휠체어를 이용하는 사람들에게 여행은 어떤 의미일까? 그리고 우리 사회는 이들의 여행권을 얼마나 보장하고 있을까? 미국과 한국의 배리어프리 여행 환경을 비교하며, 진정한 포용적 여행 문화의 가능성을 모색해보자.

2025년 뉴욕, 휠체어로 떠나는 여행

뉴욕 맨해튼 거리에서 휠체어를 탄 관광객을 만나는 것은 그리 어려운 일이 아니다. 하지만 뉴욕의 장애인 접근성이 완벽한 것은 아니다. 특히 지하철의 경우 472개 역 중 약 23%인 120여 개 역에만 엘리베이터가 설치되어 있어, 서울 지하철(2025년 기준 90% 이상 엘리베이터 설치)에 비해 오히려 접근성이 떨어진다. 반면 버스는 모두 저상버스로 운행되어 휠체어 접근이 용이하다.

무엇보다 우버(Uber)나 리프트(Lyft) 같은 승차공유 서비스에서 ‘WAV(Wheelchair Accessible Vehicle)’ 옵션을 선택하면, 휠체어 리프트가 장착된 차량을 쉽게 이용할 수 있다. 가격은 일반 차량보다 높지만, 접근성 면에서는 혁신적이다. 이러한 서비스는 단순한 사회적 책임을 넘어, 더 많은 고객층을 확보하려는 자본주의적 원리에 기반해 제공되고 있다. 또한 메디케이드 사용자에게는 ‘Access-A-Ride’라는 공공 장애인 교통 서비스가 제공된다. 이러한 시스템은 1990년 제정된 미국장애인법(ADA, Americans with Disabilities Act)의 결과물이다. 30여 년간 축적된 제도적 기반이 오늘날 장애인들의 자유로운 이동을 가능하게 하고 있다.

(좌) 우버(Uber), (우) 리프트(Lyft) 휠체어 접근 가능한 승차 공유 서비스

디지털 플랫폼이 만든 접근성 혁명

뉴욕에서는 스마트폰 하나면 휠체어 이용자도 쉽게 여행을 계획할 수 있다. 우버와 리프트는 예약 시 휠체어 접근 가능 차량을 선택할 수 있는 옵션을 제공한다. 특히 우버의 경우 ‘Uber WAV’ 서비스를 통해 휠체어 및 이동 보조기구 이용자들을 위한 전용 차량을 운영하고 있다.

호텔 예약 시스템도 마찬가지다. 부킹닷컴, 익스피디아 같은 글로벌 예약 플랫폼에서는 ‘Accessible Room’ 필터를 통해 휠체어 접근 가능한 객실을 쉽게 찾을 수 있다. 객실 내 화장실 손잡이, 샤워실 턱 제거, 침대 높이 조절 가능, 롤인샤워 여부 등 세부적인 정보까지 확인할 수 있다. 메리어트, 힐튼 같은 대형 호텔 체인들은 ADA 규정에 따라 전체 객실의 일정 비율을 접근 가능한 객실로 운영하고 있으며, 이를 적극적으로 홍보하고 있다.

관광지 접근성 정보의 투명한 공개

미국의 주요 관광지들은 접근성 정보를 상세히 공개한다. 스미소니언 박물관, 메트로폴리탄 뮤지엄 같은 대형 문화시설들은 웹사이트에 휠체어 대여 서비스, 접근 가능한 입구, 엘리베이터 위치, 접근 가능한 화장실 정보를 구체적으로 제공한다. 센트럴파크 같은 야외 공간도 휠체어 접근 가능한 산책로(https://assets.centralparknyc.org/ pdfs/maps/Central_Park_Access_Map.pdf)와 전망대를 별도로 표시해놓았다. 이러한 정보의 투명한 공개는 휠체어 이용자들이 여행 계획을 세울 때 예측 가능성을 높여준다. 또한, 구글 맵에서도 ‘휠체어 접근 가능 경로’를 선택하여, 접근성을 보장하는 여행 경로를 검색할 수 있다.

한국의 현실: 여전히 높은 벽들

반면 한국의 상황은 어떨까? 서울시는 저상버스 도입률을 꾸준히 높이고 있고, 지하철 역사의 90% 이상에 엘리베이터가 설치되어 있어 뉴욕보다 오히려 높은 접근성을 보인다. 하지만 여전히 갈 길이 멀다.

일반 택시의 경우 휠체어 탑승이 거의 불가능하며, 대신 장애인콜택시 서비스가 운영되고 있다. 장애인콜택시는 사전 예약제로 운영되며, 이용 수요에 비해 차량 수가 부족해 예약이 어렵고 대기시간이 긴 편이다. 카카오택시 등 사설 택시 플랫폼에서도 ‘교통약자택시’ 옵션을 제공하고 있지만, 현실은 녹록지 않다. 많은 휠체어 이용자들이 몇 시간을 기다린 끝에 겨우 차량에 탑승하거나, 아예 외출을 포기하는 일이 빈번하다. 제도적으로는 전국 각지에 교통약자 이동지원센터가 운영되고 있지만, 수요 대비 턱없이 부족한 차량 수와 복잡한 예약 절차로 인해 실질적인 접근성은 여전히 제한적이다. 이는 단순한 불편함을 넘어, 휠체어 이용자들의 사회참여 자체를 가로막는 구조적 장벽이 되고 있다.

호텔 예약 시에도 마찬가지다. 국내 호텔들 중 접근 가능한 객실을 운영하는 곳은 많지만, 이에 대한 정보가 명확하게 공개되지 않는 경우가 많다. 특히 부대시설인 수영장, 피트니스센터, 레스토랑의 접근성에 대한 정보는 더욱 부족하다. 관광지 역시 마찬가지다. 경복궁, 창덕궁 같은 문화재는 문화재보호법상의 제약으로 접근성 개선에 한계가 있고, 남산타워, 해운대 같은 인기 관광지도 휠체어 접근성에 대한 정보가 충분하지 않다. 비영리 기관이나 지자체 등에서 접근성을 보장하는 여행을 기획하고, 발굴하고 있지만 아직 전국적으로 확대되지는 못한 실정이다.

진정한 포용적 여행 문화를 위하여

여행은 단순한 여가활동이 아니다. 유엔장애인권리협약에서도 명시하듯, 이는 기본적인 인권이다. 사회복지학적 관점에서 볼 때, 휠체어 이용자의 여행권 보장은 여러 차원의 의미를 갖는다. 첫째, 사회참여의 확대다. 여행을 통해 새로운 사람들과 만나고, 다양한 문화를 경험하며, 사회적 관계망을 확장할 수 있다. 둘째, 자기결정권의 실현이다. 원하는 곳을 가고, 머물고, 경험할 수 있는 선택권은 인간의 기본적 존엄성과 직결된다. 셋째, 심리적 웰빙의 향상이다. 여행을 통한 새로운 경험과 성취감은 자존감과 생활만족도를 높인다.

장애인의 여행권에 있어 중요한 점은 단순히 시설의 물리적 접근성만이 아니다. 더 중요한 것은 ‘당연한 권리’로서 장애인의 이동권과 여행권을 인식하는 사회적 인식이다. 우버 앱에서 휠체어 접근 차량을 예약하는 것이 특별한 일이 아닌 당연한 선택지가 되는 것, 호텔 예약 시 접근성 정보가 투명하게 공개되는 것, 관광지에서 휠체어 이용자를 위한 안내와 서비스가 자연스럽게 제공되는 것. 이 모든 것이 가능해질 때 비로소 진정한 배리어프리 사회라 할 수 있다.

한국도 ‘교통약자의 이동편의 증진법’ 개정안을 통해 승차공유 서비스의 접근성 의무화를 추진하고 있다. 또한 ‘한국관광 100선’에 선정된 관광지들의 접근성 정보 공개도 확대되고 있다. 이러한 제도적 개선과 더불어, 휠체어를 탄 여행자가 거리에서 자연스럽게 받아들여지고, 그들의 여행이 특별한 도전이 아닌 일상적인 경험이 되는 사회. 그런 사회를 만들어가는 것이 앞으로의 과제일 것이다.

출처 : 복지타임즈(http://www.bokjitimes.com)